7月18日で、1学期の72日間を終えました。

終業式では、全校生を代表して2名が1学期にがんばったことを発表しました。

漢字の豆テストが学習のモチベーションになったとのことで、目標をもって学習することの大切さを伝えていました。

また、「思いやりブックトーク」に出場する児童の校内発表もありました。

とても上手にできました。

本番は7月29日(火)10時から白河市立図書館で行われます。

生徒指導主事からは夏休みの過ごし方についての注意喚起がありました。

事件、事故にあわないように十分に気を付けてほしいと思います。

はっぴいフェアの表彰も行いました。

最後に、7月31日で勤務が終わる、養護助教諭のお別れ会を行いました。

多くの子どもたちが「いなくなっちゃうの。」「さびしい。」とつぶやいていました。

1学期間、子どもに寄り添って懸命に職務に励んでくださったことに心から感謝し、次の職場でも大いに活躍してくれることを願っています。

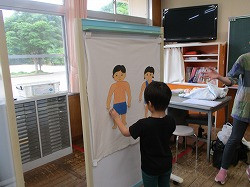

全学年で着衣泳を行いました。

おぼれている人をみかけたら、浮くものをなげてあげること、

大人の人を呼ぶこと、励ますこと、などを教わりました。

絶対にやってはいけないことは、助けるために自分が飛び込むことです。

もし、自分がおぼれてしまったときは、あおむけになって浮いて待つこと、

暴れると沈んでしまうので落ち着いて呼吸すること、と教わりました。

実際にやってみると、濡れた服が重く、浮くのは難しいことだと実感していたようです。

子どもだけで川や池、海などの水辺に行かないことが最も重要です。

まもなく夏休みにはいります。休み中の水の事故には十分に気を付けてくださいますようお願いいたします。

6月に実施した5年生の見学学習の様子をお伝えします。

本校の学区には、遺跡や古墳などの重要な文化財がたくさんあります。

5年生は総合的な学習の時間にそれらについて学習しています。

見学したのは、「天王山遺跡」「谷地久保古墳」「野地久保古墳」「安珍堂」です。

白河文化財課の方や地域の方のご協力によりその歴史について学ぶことができました。

熱心に聞き入り、メモをとることができましたので、それらについて今後は新聞づくりを通してまとめていく予定です。

先週、2年生が、生活科の町探検の学習で郵便局に行ってきました。

郵便局では、局長さんからの仕事の内容についてお話をきいたり、ポストの中を見せていただいたりしました。

白四小の地域には、いろいろな施設があり、どれもが私たちの生活にとって大事な役割を果たしています。そうしたことに子どもたちが気付いていけるよう、これからも子ども自身が関心をもって学び続けられるようにしていきたいと考えています。

今日は今年度第1回目の縦割り班活動でした。

外の気温が高いため、今日は室内での活動としました。

体育館では風通しをよくしながら、複数の班合同でドッジボールを行っていました。

あちらこちらにいってしまうボールを高学年生がうまく受け止め、優しく投げ返している姿が見られました。

教室では、トランプ、いすとり、フルーツバスケット、

廊下ではだるまさんがころんだが行われていました。

フルーツバスケットに少しだけ混ぜてもらいました。

「猫が好きな人。」では半数が立ち上がり、「昨日おふろ入った人。」では全員が立ち上がりました。みんなでぶつからないようにしながら、仲良く遊びました。

みんなやさしいお兄さんお姉さんにお世話になりながら、他学年のお友達との交流を楽しむことができました。

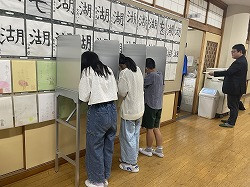

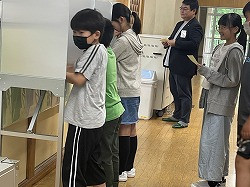

6/11(水)の3校時に、社会科の関連で白河青年会議所の方をお呼びし、選挙について教えていただきました。

「みらいく」の目的は、「未来の有権者である子どもたちへ向けた選挙教育を行うこと」です。

初めは民主主義について教えていただき、その後、模擬投票を行いました。模擬投票では3人の候補者の公約を聞き、誰に投票するかを自分の意思で決めました。中には、候補者に質問する児童も見られ、実際の選挙のように本気になって考えていました。そして、投票用紙に名前を書き、投票箱へ入れました。今回使われた投票箱や投票用紙などは、実際の選挙で使われる物だったこともあり、子どもたちは実際の流れで選挙について学ぶことができました。

実施後の振り返りでは、「18歳になったら選挙に行きたい。自分たちの市をだれにまかせることができるかよく考えて選ぶ必要があるから。」「18歳になったら忙しくて選挙に行けないかもしれない。」「実際に体験してみて、選挙がわかった。」などの感想をもつことができました。自分たちの未来を話し合って決めること、自分の1票が未来をつくっていくのだということを自覚できました。

きっと、18才になったら、今回の経験を生かして選挙に参加してくれることと思います。

6月10日に、元助産師の先生をお招きして、「いのちの教育」の授業を行いました。下学年と上学年に分かれてそれぞれお話を聞きました。

下学年では、「たいせつなからだ」をテーマに、はだかになってよい場所と、そうでない場所をクイズ形式で学びました。また、水着で隠れているところは、見せたり、触らせたりしてはいけない大切な場所のため、お風呂でも自分で洗いましょうと教えていただきました。

上学年では、聴診器で自分の心臓の音を聞き、自分は生きているという実感を味わいました。また、「すてきな人になるために」をテーマに、「人との距離は1m(片手を伸ばした距離)」、「相手を見つめて良いのは5秒」など、人との適切な距離やコミュニケーションについて学びました。自分と、友だちの心と体を守るために、暴力は絶対にしてはいけないことや、殴る、蹴るだけでなく、言葉の暴力や、抱きつくなど勝手に体に触ることも暴力であることも教えていただきました。

どちらの学年でも、嫌なことをされたときは、「やめて!」「だめ!」とはっきりと断ること、その場から逃げること、すぐに大人に相談することを教えていただきました。今回学習したことを生かして、自分や友達の身体を大切にしてほしいと思います。

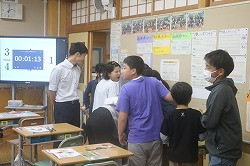

今週、白四小にて、大沼幼稚園・小田川小学校・東北中学校の教職員が集まり、東北中学校区授業研究会が行われました。

子どもたちと教職員の様子を参観していただき、ご意見を伺いました。

「落ち着いている」「先生の話をよくきいている」「友達同士でかかわっている」「積極的に手をあげている」「小学校ではここまで身に付いていることを踏まえて中学校での指導に生かしていきたい」「子どもの得意、不得意、困り感などについては、幼・小・中で情報共有し、連携していきたい」などのご意見をいただきました。

それぞれの発達段階に留意しながら、学校種によって育てるべき力について互いに理解し合い、連携していくことが重要であることが確認されました。また、中学校区として足並みをそろえて取り組んでいるメディアコントロールデーや学習のきまり等についても確認することができました。

今後も、幼・小・中の教職員で、東北中学校区の園児児童生徒のために連携を大切にしていきます。

本校の緑の少年団は、5・6年生で構成しています。

5月27日はその結団式と第1回目の活動を行いました。

緑の少年団には団長、副団長がいます。

団長が、「学校中を緑でいっぱいにしましょう。緑の帽子は少年団の象徴です。責任をもって取り組んでいきましょう。」とあいさつしまた。

その後、地域コーディネーターさんの助言のもと、チューリップの球根の掘り起こしを行いました。

球根は来年に使います。球根を傷つけないように気を付けて掘り起こしていました。

花壇には今後いただくマリーゴールドとサルビアの苗を植えます。

その事前準備として、6月5日(木)6日(金)の9:00~11:00の時間の中で花壇の除草のボランティアを募集いたします。協力できる時間帯に来ていただいて結構です。また、おじいちゃんおばあちゃんの参加も大歓迎です。ご協力よろしくおねがいいたします。